Miguel Giménez,

A propósito de un político dado a discursos homéricos por su duración, alguien dijo que no se podían decir menos cosas empleando un número mayor de palabras. Ya lo afirmaba La Bruyere cuando hablaba con los escritores que acudían a pedirle consejo: si quiere decir que está lloviendo, diga que está lloviendo. La izquierda, usualmente, habla mucho pero dice poco e incluso ese poco resulta irrelevante. Seguramente se deba a que las políticas de izquierda resisten poco y mal la luz y los taquígrafos. No pueden decir lo que realmente piensan. Se asustaría el personal. De ahí la verborrea marxista fundamentada en repetir machaconamente las mismas consignas de antes de ayer, de ayer, de hoy y de mañana. Ahí están las filípicas que se producían en la extinta URSS o las soporíferas peroratas que endilgaba Fidel Castro a la que le ponían un micrófono delante de la barba. Su récord fue de siete horas.

En la moción de censura que estamos viviendo en España ahora mismo, el censurado presidente Sánchez ha empleado una hora y cuarenta minutos en decir… nada. Porque, como demostró cuando el confinamiento declarado ilegal por el alto Tribunal Constitucional, a este hombre le encanta escucharse y que nadie pueda siquiera esbozar una leve crítica. Tampoco se ha quedado corta la vicepresidenta Díaz, que ha estado hablando y hablando una hora y cinco minutos. Tamames, el candidato presentado por VOX, profesor de economía y zorro viejo de la política, ha ironizado con la presidenta del Congreso pidiéndole que de cara al futuro sería bueno regular los tiempos de intervención, añadiendo como guinda que la señora Díaz debería aprender a sintetizar un poquito.

A ninguno de los dos miembros del Ejecutivo que daban réplica a Tamames les importaba un pito lo que éste había dicho en su discurso. O lo que pudiera decir. Porque ellos, en recuerdo de aquella frase de Paco Umbral, van al Congreso siempre a hablar de su libro y el resto las da igual. Sus discursos, en la mejor tradición verborreica rogelia, se basan en hablar, hablar y hablar esperando, quizá, que a base de muchas palabras aquello que dicen acabe por tener sentido para alguno de quienes los escuchan. Mucho me temo que fracasaron porque, de toda la gente que ha escuchado algo de los plúmbeos sermones que endilgaron a la nación presidente y vicepresidenta, nadie se ha quedado con ningún concepto. Eso se debe, estoy convencido, a que no había concepto que entender más allá del que cada uno quisiera darle. Sánchez y Díaz, magnífico nombre para una marca de embutidos o de unos sanitarios, se han convertido por mor de su verborrea en algo parecido al arte moderno. Quien los escucha es libre de interpretarlos como guste. Habrá que reconocerles al menos el mérito, poner ante de la opinión público algo soso, sin sustancia ni sentido, y provocar que quien esté ante el engendro acabe por encontrarle una explicación.

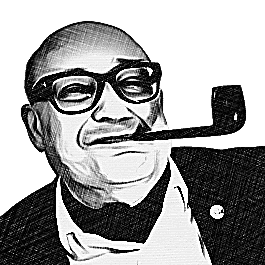

Ahí tenemos al fumismo elevado a una de las bellas artes.